仭TOP > 夵憿ZO-3丂棯偟偰Kai-ZO3

仭TOP > 夵憿ZO-3丂棯偟偰Kai-ZO3

仭仭仭丂帠偺巒傑傝丂仭仭仭

丂恖惗怴偟偄傗傝偨偄偙偲偑偱偒傞偲丄枅擔偑傢偔傢偔偟偰惗偒傞妶椡偑傕傝傕傝桸偄偰偔傞丅偙偺姶妎偼壗暔偵傕戙偊傜傟側偄偺偱偁傞丅憗偔壠偵婣偭偰偁傟偙傟帋偟偨偄丅偁乕婣傝偨偄丄偲側傞丅

丂ZO-3偭偰偺偼僗僺乕僇乕偑偮偄偰偄偰乽壒乿偑弌偣傞偙偲偑嵟戝偺摿挜偱偁傞丅偦偟偰偦偺壒偱偁傞偑丄傾僐僊偺戙傢傝偲偐僕儍僘偱偡両偭偰恖偵偼椙偄偺偩傠偆偑丄傗偭傁傝僄儗僉僊僞乕乮徍榓偺嬁偒乯偱偁傞偐傜偟偰

丄僊儏僀乕儞偰姶偠偺僨傿僗僩乕僔儑儞偑偐偐偭偨壒偱抏偗傞岾偣傪姶偠傜傟傞偲丄傕偭偲傕偭偲ZO-3傪庤偵偡傞婡夛偑憹偊傞偲巚傢傟傞丅ZO-3偺僔儕乕僘偵傕儅儖僠僄僼僃僋僞乕傪撪憼偟偨Digi-ZO偭偰儌僨儖偑偁傞偑丄偙傟偼崅偡偓偰庤偑弌側偄丅

丂側傜偽嶌偭偰偟傑偊丄偲偄偆偺偑巹偺彫偝偄偙傠偐傜偺億儕僔乕偱偁傞丅側偗傟偽嶌傟偽傛偄偺偩丅偦偟偰偦偺乽嶌傞岺掱乿偙偦偑妝偟偝偺尮愹側偺偱偁傞丅偦傟傕傑偝偵偦傟両偭偰偄偆晹昳傪攦偆偺偱偼側偔丄側傫偱偦傟側偺丠偲偄偆捈愙偺娭學側側偄晹昳丄偦傟傪100嬒傗儐僓儚儎側偳偱擼傒偦傪僼儖夞揮偝偣偰丄揮梡偱偒傞晹昳偼側偄偐丠偲暔怓偡傞曄側恖偵側傞偺偱偁傞丅偦傟偑偆傑偔偱偒偨帪偺払惉姶偨傞傗丄杻栻偺旕偱偼側偄乮杻栻側傫偰傗偭偨偙偲側偄偺偱偨偲偊偱偡傛丄偨偲偊乯丅

丂偦傫側偙偲傪峫偊偰偄偨偲偒丄傆偲捠傝偐偐偭偨儊儞僶乕偺幚尡婘偱側偵傗傜乽CAN偺夝愅偼偙偆傗偭偰丒丒丒丒乿偲丄棅傑傟偛偲偝偔偭偲偙側偟偰偄傞庒庤乮庒庤偺婎弨偼側傫側傫偩傠偆丠乯偑偄偨丅偦偙偵偁偭偨偺偑乽僽儗僢僪儃乕僪乿偱偁傞丅偁偁丄偙傟偄偄丅妛尋偺儅僀僉僢僩傗揹巕僽儘僢僋乮擭楊偽傟傞偹乯傛傝傕僾儕儈僥傿僽偱偄偄丅偙傟嵟崅偲丄壠偵婣偭偰懄扵偟丄廐寧捠斕偱億僠億僠億僠億僠偟偨丅偙偺僽儗僢僩儃乕僪丄楢寢宆偱戝偒偔傕偱偒傞偺偹丅偡偛偄偹丄峫偊偰傞偹丄峫偊偰偁傞傕偺偭偰戝岲偒偩両偙偺僽儗僢僪儃乕僪偺懚嵼偑夞楬専徹偺僴乕僪儖傪戝偒偔壓偘偰偔傟偨偺偼尵偆傑偱傕側偄丅

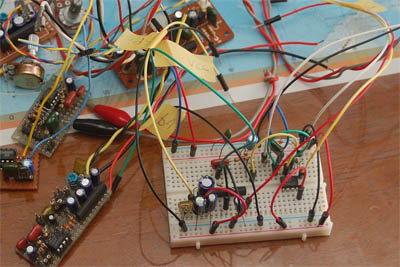

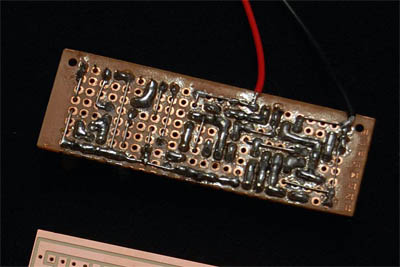

亂恾1亃14擭偺曢傟丄偙偺惓寧媥傒偼僨傿僗僩乕僔儑儞夞楬偵柧偗曢傟傞偺偱偁偭偨丅傑偢偼廐寧捠斕偱偨傫傑傝峸擖丅埨偄偹偉丅

亂恾1亃偙傟傪峫偊偨恖摢偄偄偹丅偲巚偄側偑傜偳傫偳傫儚僀儎傪巋偟偰偄偔丅

仭仭仭丂夞楬傪峫偊傛偆丂仭仭仭

丂偝偰傗傝偨偄偙偲=栚昗偑寛傑傞偲夆慠挘傝愗偭偰偟傑偆偺偑擔杮恖偱偁傞丅偦偟偰巹傕擔杮恖偺抂偔傟偱偁傞偐傜偟偰丄搤媥傒偼僨傿僗僩乕僔儑儞夞楬専摙偵柧偗曢傟偨丅僱僢僩偱偄傠偄傠曌嫮偡傞偲丄僨傿僗僩乕僔儑儞夞楬偲偟偰偼LM386乮斈梡傾儞僾乯傪梡偄偰僆乕僶乕僪儔僀僽偝偣傞曽朄偲丄僟僀僆乕僪偱怣崋傪僋儕僢僾偝偣傞曽朄偵擇暘偝傟偰偄偨丅僼儉僼儉妋偐偵偦偆偩丅

丂偦偟偰傑偢帋偟偰傒偨偺偼LM386僷儚乕傾儞僾僪儔僀僽曽幃偩丅偟偐偟偙傟偼偳偆傕揹棳偑棳傟偡偓偰偟傑偆丅偙傟偠傖偁偁偭偲偄偆娫偵揹抮廔傢傝偠傖傫丅僟儊偠傖傫丄偲懄揚廂丅

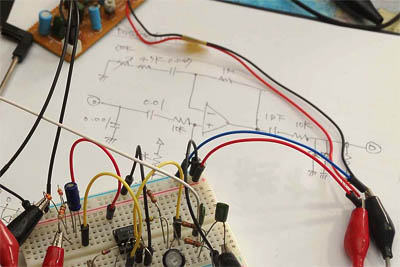

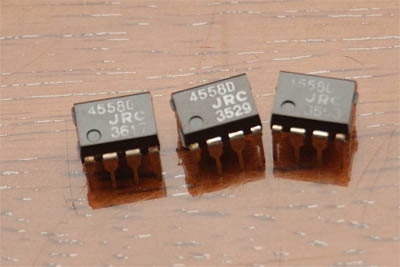

丂師偼僟僀僆乕僪僋儕僢僾僞僀僾偱偁傞丅僱僢僩偵棊偪偰偄偨MXR偺僨僢僪僐僺乕偺夞楬傪僽儗僢僪儃乕僪偱嶌偭偰傒偰丄ZO-3偺傾儞僾SP偵偮側偄偱傒傞偲丄偍偍乣偡偘乕偄偄丄偡偘乕傪墇偊偰偄偄丄椙偡偓丄偙傫側偵偡偛偄ZO-3嵟嫮丅偲擼撪僄儞僪僄儞僪儘僼傿儞偑戝検偵攔弌偝傟偨丅偙偆側傟偽怮傞帪娫傕惿偟傫偱丄拞崙惢昳幙NG偭傐偄儐僯僶乕僒儖婎斅傪傾儅僝儞偱偳乣傫偲埨偔峸擖偟丄4558傪僪儞偲偺偣偰僨傿僗僩乕僔儑儞夞楬偑弌棃忋偑偭偨丅偦傟傪ZO-3傾儞僾偵慻傒崬傫偩傜丄嵟崅偺ZO-3偑巇忋偑偭偨丅偁偁帄暉偺帪娫丅

丂偙偺僊僞乕傪僜僼傽乕偵抲偄偰偍偄偨傜丄傔偭偨偵傕偺傪朖傔側偄懅巕偑乽偙偺僊僞乕偼嵟崅偠傖乿偲嫨傫偩丅偦傟傎偳ZO-3偑帺榗偡傞偲偡偛偄偺偱偁傞丅

亂恾1亃傑偢偼娙扨側MXR僐僺乕夞楬偱嶌偭偰傒傞丅僊儏僀乕儞偲偄偄壒偑弌偨丅

亂恾1亃惃偄偱傑偢3屄嶌偭偰傒偨丅傗偭傁傝儐僯僶乕僒儖婎斅偼柺搢偩丅

亂恾1亃夛幮偱夞楬偺徻偟偄T偝傫偲榖傪偟偰偄偨傜丄愄偼晛捠偵巊傢傟偰偄偨4558偑幚偼僾儗儈傾儉偑偮偄偰偄傞偲偄偆偙偲偑傢偐偭偨丅壠偵婣偭偰墴擖傟偵摢傪撍偭崬傒偛偦偛偦愄偺僷乕僣儃僢僋僗傪庢傝弌偟偨傜丄側傫偲僾儗儈傾儉偺4558偩偭偨丅側傫偐姶柍検丅

亂恾1亃夝愅偺儀乕僗偲偡傞儌僨儖乮愒偑昞柺丄椢偑棤柺乯

仭仭仭丂峏側傞夵椙乮傾儞僾傕庢傝崬傒乯丂仭仭仭

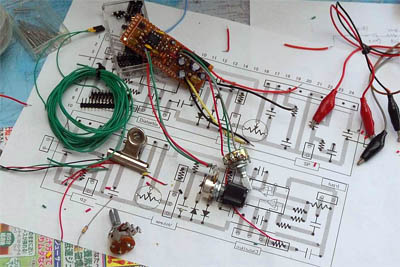

丂壗戜偐嶌偭偨僨傿僗僩乕僔儑儞婎斅偱偁傞偑丄偦偺偆偪丄ZO-3偺傕偲傕偲偺傾儞僾傪巊偆傛傝傕傾儞僾夞楬傪僨傿僗僩乕僔儑儞偵摨嫃偝偣偨曽偑傛偭傐偳偄偄傫偠傖側偄偐丠偲偄偆偙偲偵婥偑晅偄偨丅廐寧偵偁傞TA7302僉僢僩傪偼偠傔偲偟偰偄偔偮偐偺傾儞僾僉僢僩傪攦偭偰傒偰丄堦斣僶儔儞僗偑偄偄TA7032傪僨傿僗僩乕僔儑儞婎斅偲摨嫃偝偣偰傒偨丅

丂巇帠偑傜彫偝偔傑偲傔偰嶌傞偺偑巹偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕偱偁傝丄寢壥丄僨傿僗僩乕僔儑儞傾儞僾婎斅偼傕偲傕偲偺ZO-3傾儞僾婎斅傛傝彫偝偔嶌傞偙偲偑偱偒偨丅傛偟丄偙傟側傜ZO-3撪偺婛懚傾儞僾偐傜偺儕僾儗乕僗傗攝慄傕栤戣側偄偩傠偆丅

亂恾1亃廐寧偱傾儞僾僉僢僩傪3偮攦偭偰傒偨丅嵍偵偁傞TA7368傪巊偭偨偺偑偄偄姶偠偱丄乽寛掕両乿

亂恾1亃晹昳柺偲敿揷柺偺僷僞乕儞恾傪報嶞偟偰偼傫偩晅偗拞丅嵟弶偼敿揷柺偺僷僞乕儞傪報嶞偟側偄偱傗偭偰偄偨偗偳丄摢偑捝偔側偭偨偺偱偙偆側偭偨丅

亂恾1亃TA7368偺傾儞僾夞楬傕摨嫃偝偣偨婎斅偩丅側傫偐偄偄側偀丄婎斅偭偰丅

亂恾1亃ZO-3偺傾儞僾傪暲傋偰傒偨丅偪傚偭偲僒僀僘傪彫偝偔偱偒偨丅

仭仭仭丂偝傜偵峏側傞夵椙乮僎僀儞壜曄晹夞楬曄峏乯丂仭仭仭

丂弶戙僨傿僗僩乕僔儑儞夞楬偼MXR偺僐僺乕偱偁傝丄僨儏傾儖偺僆儁傾儞僾偺曅懁偟偐巊偭偰側偔丄偐偮僆儁傾儞僾偺棙摼壜曄傪偮偐偝偳傞掞峈偺偆偪擖椡懁乮棙摼寁嶼偱暘曣偵棃傞懁乯傪壜曄偟偰偄偨丅偙傟偼掞峈傪戝偒偔偡傞偲棙摼偑壓偑傞偺偱丄儃儕儏乕儉偲偟偰偼C僇乕僽偑梸偟偔側傞丅偟偐偟C僇乕僽側傫偰傔偭偨偵攧偭偰側偄偺偱B僇乕僽偱戙梡偡傞偺偩偑丄傗偼傝儃儕儏乕儉夞揮妏偵懳偡傞榗曽偑懳悢偵側偭偰側偔偰傛傠偟偔側偄丅

丂偱丄僱僢僩傪減渏偟偰偄偨傜僆儁傾儞僾2抜偱棙摼傪壱偒丄弶抜偲屻抜偺僆儁傾儞僾棙摼挷惍掞峈傪堦偮偺儃儕儏乕儉偱寭偹偰偄傞夞楬偑偁偭偨丅偙傟偼偄偄丅懄嵦梡丅偦偟偰偙偺夞楬偑崱偺偲偙傠僨傿僗僩乕僔儑儞傾儞僾偺儅僀昗弨偲側偭偰偄傞丅

仭仭仭丂戝検惗嶻傊偺摴嬝丂仭仭仭

丂暿偵扤偐偵攧傞偲偐偦偆偄偆偙偲偱偼側偄丅偨偩扨偵儐僯僶乕僒儖婎斅偱嶌傞偺偑寵偵側偭偨偩偗偱偁傞丅儐僯僶乕僒儖婎斅偭偰寢峔柺搢側偺偩丅傗偭傁傝偪傖傫偲偟偨婎斅偱丄晹昳傪峫偊傞偙偲側偔岴偵巋偟摵敁柺偵敿揷偡傞偩偗丒丒丒偭偰偄偆婎斅偵偟偨偄丅偦偆偄偆僗儅乕僩偝偵偁偙偑傟傞丅側偺偱儎僼僆僋偱偨傫傑傝攦偭偰偟傑偭偨偑丄儐僯僶乕僒儖婎斅偲偼偍偝傜偽偟丄偒傟偄側婎斅傪嶌傠偆堦恖僾儘僕僃僋僩偑敪懌偟偨丅

亂恾1亃儐僯僶乕僒儖婎斅偩偲敿揷柺偼偙傫側姶偠偵側傞丅偙傟偼偙傟偱偄偄偺偩偑丒丒丒

亂恾1亃傾儅僝儞偱攦偭偨儐僯僶乕僒儖婎斅丅寢嬊偙傟偼棙梡偝傟側偄傑傑曐娗偝傟傞偙偲偵側傞丒丒丒

婎斅傪嶌傞傑偱偺棳傟偲偟偰偼偞偭偔傝埲壓偺傛偆偵側傞丅

丂嘆夞楬寛掕

丂嘇晹昳檼掕

丂嘊婎斅傾乕僩儚乕僋

丂嘋婎斅嶌惉

丂偙偙偱偺堦斣偺僴乕僪儖偼嘊偺婎斅傾乕僩儚乕僋乮僷僞乕儞嶌惉乯偱偁傞丅偙偺傾乕僩儚乕僋傕幚偼嘋偺婎斅嶌惉偲枾愙偵棈傫偱偄傞丅偳偆偄偆晽偵婎斅傪嶌傞偐偵傛偭偰丄偳偆偄偆僷僞乕儞傪嶌惉偟側偔偰偼偄偗側偄偐丠偑寛傑傞偺偱偁傞丅

丂僔乕働儞僔儍儖偵巇帠傪偡傞偲乽傑偢偙傟偑寛傑傜側偒傖師偵偄偗側偄乿偲偄偆偄偆傆偆偵側傞偑丄帺暘傂偲傝偱傗偭偰傟偽偦傫側偺娭學側偔丄乽憱傝側偑傜峫偊傞乿偺偱偁傞丅峴偒媗偭偨傜愭偺偙偲偐傜峫偊偰丄娨棳偝偣偰偟傑偊偽偄偄丅偩傔側夛幮偠傖愨懳偵嫋偝傟側偄庤朄偩丅偗偳偹丄崱偺摦偒偺憗偄悽偺拞丄偠偭偔傝崢傪悩偊偰側傫偰傗偭偰偄偪傖偩傔偩丅夁嫀偺愭恖偺帠椺傪挷傋偮偮側傫偱傕傗偭偰傒傞偙偲偩丅帺暘偩偗偱傗傞堦恖僾儘僕僃僋僩偱偁傟偽側傫偱傕傗傟偽偄偄丅偙偆偄偆偺偑夛幮偺巇帠傛傝抐慠妝偟偄棟桼偩丅

丂偝偰偳偆傗偭偰婎斅傪嶌傞偐丠傪峫偊偮偮傕傑偢偼僷僞乕儞嶌惉偵乽Eagle乿偭偰偄偆夞楬CAD傪巊偭偰傒偨丅婯柾偑彫偝偄庯枴揑婎斅偼僼儕乕僂僄傾僶乕僕儑儞偱巊偊偪傖偆偺偱偁傞丅傗偭偰傒傞偲夞楬恾偑偐偭偙傛偔僗僷僢偲昤偗傞丅偄偄偹偉丅偟偐偟晹昳宍忬傪巜掕偟側偄偲婎斅傾乕僩儚乕僋偵恑傔側偄丅偝傜偵僷僞乕儞攝慄偑偪傚偭偲峫偊偰偄傞嶌愴偲偼堘偭偰晛捠偺乽慄乿偵側偭偰偟傑偆丅幚偼婎斅嶌惉偵偼儘乕儔儞僪DG偺乽儌僨儔乿傪巊偆偙偲傪慜偐傜傂偦偐偵峫偊偰偄偰丄偱傕偦偺応崌乽慄乿偱僷僞乕儞偑彂偐傟傞偲偪傚偭偲栵夘偭偰偺偑偁偭偨丅偆乣傫丄偳偆偟傛偆丅

丂偱偼偪傚偭偲栚慄傪曄偊偰丄婎斅嶌惉傪偳偆偡傞偐丠傪峫偊偰傒偨丅巹偑拞妛惗偺帪埲棃婎斅傪嶌傞庤朄偺婎杮偼曄傢偭偰偄側偄傛偆偩丅屆棃偐傜偺僄僢僠儞僌庤朄偱偁傞丅

仭丂僄僢僠儞僌丂仭

丂摵敁婎斅偵儅僕僢僋儁儞側偳偱僷僞乕儞傪昤偔丅偦偺屻戞2巁壔揝偺塼偵怹偡偙偲偱丄僀儞僋側偳偱僈乕僪偝傟偰偄側偄晹暘偺摵偑梟偗僷僞乕儞偺傒偑巆傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅僄僢僠儞僌偑廔傢偭偨屻偼抧摴偵晹昳梡偺岴傪偁偗側偔偰偼偄偗側偔丄偦傟偑傔偪傖偔偪傖戝曄偱偁傞丅拞妛惗偺崰偼偙傟傪幚慔偟偰偄偨丅偍嬥偺側偄偙傠偱偁傝丄僷僞乕儞偼儅僕僢僋僀儞僉偱昤偄偰偄偨丅

丂挷傋偰傒傞偲僄僢僠儞僌傕傾儅僠儏傾儗儀儖偱偼恑壔傪偟偰偄傞傛偆偩丅傑偢僷僞乕儞昤夋庤朄偑恑壔偟偰偄傞丅PC忋偱僷僞乕儞傪嶌夋偟偨偨傜偦傟傪儗乕僓乕僾儕儞僞偱弌椡偟丄惗婎斅偵揮幨偟偰偄傞傜偟偄丅傎偋尗偄偹丅崱傑偱儅僕僢僋儁儞偱偟偙偟偙彂偄偰偄偨偺偐傜偼恑壔偱偁傞丅偝傜偵戞2巁壔揝偱偺僄僢僠儞僌傕僕僢僾儘僢僋偵塼偲惗婎斅傪擖傟偰傗偭偰偄傞傜偟偄丅偆傓尗偄偹丅偱丄傑偲傔傞偲

仜傛偄偲偙傠

丂丒摿暿側憰抲傪昁梫偲偟側偄

亊戝曄側偲偙傠

丂丒婎斅偵僷乕僣暘偩偗岴奐偗偑昁梫

丂丒儗乕僓乕僾儕儞僞弌椡偺惗婎斅傊偺僷僞乕儞揮幨

丂丒戞2巁壔揝攑塼張棟

丂摿暿側憰抲傪昁梫偲偟側偄偺偼椙偄偺偩偑丄傗偼傝恖庤偑偐偐傝偡偓傞丅偙偆偄偆偲偙傠傪傕偭偲僗儅乕僩偵傗傝偨偄偺偱偁傞丅偦傟偼婡夿偵棅傝帺摦壔傪恑傔傞偲偄偆偙偲偩丅偱丄傗偭傁傝NC偵恑傓丅

仭丂NC乮儌僨儔/Modera乯偱丂仭

丂巚埬偟偰峫偊傟偽偍偺偢偲夝偑弌傞傕偺偩丅偄傑傑偱偼夞楬僷僞乕儞傪嶍傝弌偦偆偲巚偭偰偄偨偑丄偲偁傞偙偲偐傜嫬奅慄傪嶍傟偽偄偄偲偄偆敪憐偵揮姺偟偨傜丄偁傜傜傜丒丒丒偲丄壽戣偑堦婥偵夝寛偵岦偐偭偨丅偦偟偰崱偼乽婎斅惗嶻乿偑昗弨壔偝傟偰偄傞丅偦偺曈偺僴僂僣乕傪愢柧偟傛偆丅

仭仭仭丂儌僨儔/Modera偱婎斅傪嶌傞偨傔偺旛朰榐丂仭仭仭

仭丂夞楬恾偐傜僷僞乕儞傪嶌惉丂仭

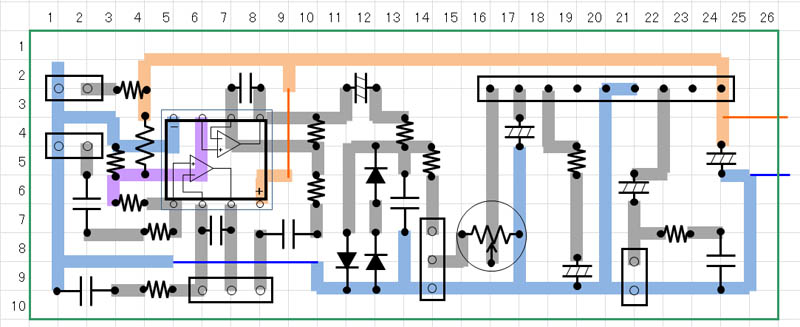

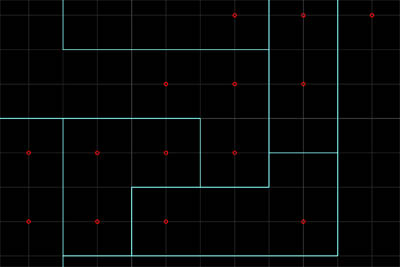

丂娙扨偵偱偒傞傛偆偵僄僋僙儖傪棙梡偟偰偄傞丅廲墶偺僌儕僢僪傪惓曽僺僋僙儖偵偟偰丄1僙儖偺廲墶傪1/10僀儞僠偲偟偰偄傞丅掞峈丄僐儞僨儞僒丄僟僀僆乕僪丄僆儁傾儞僾丄僺儞摍乆偺奊傪昤偒僷乕僣壔偟偰偄傞丅偦偟偰夞楬恾傪尒側偑傜晹昳攝抲偲僷僞乕儞傪昤偄偰偄偔丅捠忢僷僞乕儞偼僌儗乕丄揹尮宯偼僆儗儞僕丄1/2僆僼僙僢僩揹尮偼巼偲怓暘偗偟偰偍偔偲夞楬偺撪梕偑偡偖傢偐偭偰傛傠偟偄丅偙偺夞楬恾偼偁偔傑偱傕夞楬僷僞乕儞傪昤偔偨傔偺傕偺側偺偱偁傞丅偍奊偐偒偱偁傝丄偙偺僨乕僞偼壗傜棙梡偱偒側偄丅

亂恾3亃Burns夵憿偼僠儍儞僶乕儃僩儉偵僾儗乕僩乮僺儞僋乯傪晘偄偰L宆僫僀僼僄僢僕傕偳偒偵偐偐傞夞揮儌乕儊儞僩傪梷偊崬傓峔憿偩丅

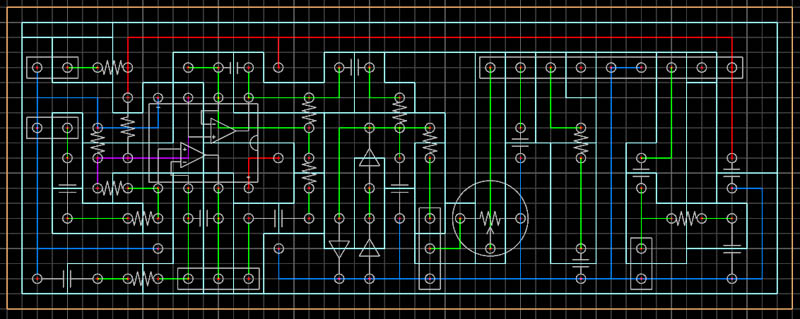

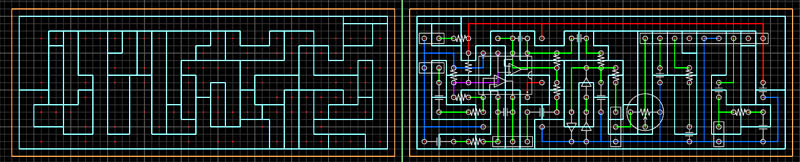

仭丂僷僞乕儞傪CAD偱嶌惉丂仭

丂忋偱嶌偭偨晹昳攝抲傗僷僞乕儞傪CAD偵抲偒姺偊傞丅側偤CAD偐丠偲偄偆偲丄偙偺屻弌偰偔傞DrEngrave偲偄偆CAM傾僾儕偑dxf宍幃傪撉傒崬傔傞偐傜偱偁傞丅

丂嶌嬈偲偟偰偼僄僋僙儖偱嶌偭偨僷僞乕儞傪扨弮偵CAD偵抲偒姺偊傞丅側傜嵟弶偐傜CAD偱昤偗偽偄偄偠傖傫丒丒丒偲偄偆榖偑弌傞偑丄CAD(儔僀僲僙儘僗乯偼慄夋偵側傞偺偱僷僞乕儞偑尒偊偵偔偄偺偩丅幚嵺偵昤偔傕偺偼

丂丂嘆僷乕僣乮奃怓乯

丂丂嘇僷僞乕儞乮悈怓/巼/愒乯

丂丂嘊僷僞乕儞僙僷儗乕僩慄乮悈怓乯

丂丂嘋岴儔僀儞乮愒乯

丂丂嘍奜宍

偱偁傞丅

亂恾3亃Burns夵憿偼僠儍儞僶乕儃僩儉偵僾儗乕僩乮僺儞僋乯傪晘偄偰L宆僫僀僼僄僢僕傕偳偒偵偐偐傞夞揮儌乕儊儞僩傪梷偊崬傓峔憿偩丅

仭丂DrEngrave丂仭

丂偙偙偱榖傪恑傔傞偨傔偵偼丄DrEngrave偺榖傪偟側偔偰偼側偄偗側偄丅儌僨儔偼晛捠偺NC偱偁傞丅偙偺CAM傾僾儕乮MP4丗儌僨儔僾儗乕儎乕係乯偱婎斅傪嶌傠偆偲巚偆偲丄嶍傞傋偒偲偙傠乮僷僞乕儞偠傖側偄晹暘乯傪乽柺乿偱嶍傞傛偆偵摦偔丅嵶偐偄僷僞乕儞晹暘傪嵞尰偟傛偆偲巚偆偲丄偦偺僷僞乕儞娫妘埲壓偺宎偺價僢僩傪巊傢側偗傟偽偄偗側偄丅偦偺偡偛偔嵶偄價僢僩偩偲峀偄柺傪嶍傞偺偵傂偨偡傜帪娫偑偐偐傞丅偙傟偠傖偀偳偆傕偆傑偔側偄丅偲暻偵撍偒摉偨偭偨帪傕彆偗偼僱僢僩偵偁偭偨丅DrEngrave偲偄偆傾僾儕傪巊偊偽偄偄丅

丂DrEngrave偼乽挙崗傾僾儕乿偲屇偽傟偰偄傞丅壗偑挙崗偐偼傛偔傢偐傜側偄偑丄晛捠偺巊偄曽偼價僢僩儅僢僾偱僨乕僞擖椡偟丄崟偔揾傝偮傇偝傟偨晹暘傪傂偨偡傜嶍傞傛偆偩丅偮傑傝彫妛惗偺帪偵嶌偭偨乽斉夋乿傪偮偔傞傛偆側傕偺偺傛偆偩丅偟偐偟偙偺傾僾儕丄dxf僼傽僀儖偺僀儞億乕僩偑偱偒傞偺偱偁傞丅偦傟偙偦偑偙偺傾僾儕偺恀崪捀側偺偱偁傞丅

丂慄僨乕僞偱偁傞dxf僼傽僀儖傪撉傒崬傒丄柺偱偼側偔偦偺慄僨乕僞忋傪巜帵偟偨怺偝偱偦偺傑傑僩儗乕僗偡傞偺偱偁傞丅摉慠僄儞僪儈儖偺宎側傫偐傪DrEngrave偑擣幆偡傞偙偲偼側偔丄偨偩傂偨偡傜慄傪側偧傞偩偗偱偁傞丅偟偐偟丄偙偺扨弮側婡擻偑梸偟偐偭偨丅0.8mm傗1mm偺僄儞僪儈儖偱乽僷僞乕儞嫬奅慄乿傪側偧傟偽丄偦傟偼偡側傢偪乽僷僞乕儞傗儔儞僪偑偡偛偔戝偒側婎斅乿偲偟偰弌棃忋偑傝偩丅崅廃攇塢乆偲偐尵傢側偗傟偽婡擻揑偵偼壗偺栤戣傕側偄偺偱偁傞丅

丂惓捈偙偺DrEngrave偼儌僨儔偺偍傑偗傒偨偄側傾僾儕偱丄崱傑偱偦傫側傕偺偑偁偭偨偙偲偡傜抦傜側偐偭偨丅傑偨偙偺傾僾儕丄幚偵巊偄偵偔偔Windows95帪戙偺堚嶻偺傛偆側傾僾儕偩丅巊偄偵偔偔偲傕偙偺傾僾儕偠傖側偄偲偱偒側偄偙偲偑偁傞丅巹偺庢偭庤偺婎斅嶌惉偺娞傾僾儕偱偁偭偨丅

丂偙偺DrEngrave偵擖椡偡傞僨乕僞傪CAD(儔僀僲乯偱嶌傞偺偩偑梸偟偄僨乕僞偼嘊僷僞乕儞僙僷儗乕僩慄丂嘋岴儔僀儞偱偁傞丅僷僞乕儞僙僷儗乕僩儔僀儞偼偦偺傑傑偱偁傞偑丄柺搢側偺偼岴儔僀儞偱偁傞丅側偤乽岴乿偱偼側偔乽岴儔僀儞乿偐丠丂偦傟偼DrEngrave偑慄僨乕僞偺傑傑僄儞僪儈儖傪摦偐偡偐傜偱偁傞丅偮傑傝寠傪偁偗傞偺偼嬌彫偺娵儔僀儞傪僩儗乕僗偡傟偽偄偄偲偄偆峫偊偱偁傞丅

丂偲偆偄偙偲偱丄CAD偱偼嘊僷僞乕儞僙僷儗乕僩慄偲嘋岴儔僀儞傪摵敁柺偐傜尒偨宍偵偟偰dxf弌椡傪偡傞偺偱偁傞丅

亂恾3亃塃懁偺晹昳柺偐傜尒偨傕偺偺儔僀儞拞丄嘊僙僷儗乕僩儔僀儞偲嘋儂乕儖儔僀儞偺傒嵍塃斀揮乮嵍懁乯偟摵敁柺偐傜尒偨宍偵偡傞丅

亂恾3亃Burns夵憿偼僠儍儞僶乕儃僩儉偵僾儗乕僩乮僺儞僋乯傪晘偄偰L宆僫僀僼僄僢僕傕偳偒偵偐偐傞夞揮儌乕儊儞僩傪梷偊崬傓峔憿偩丅

亂恾4亃ZO-3僐儞僙僾僩RS偼丄L宆僫僀僼僄僢僕傕偳偒傪捈愙儃僨傿乕偵偹偠棷傔偡傞峔憿偩丅摉弶Burns夵憿傕偙偺峔憿傪桪愭偟偰偄偨偑丄娙扨偵僾儗乕僩傪抲偔偩偗偺峔憿傪巚偄偮偄偨偺偱偦傟偱傗偭偰偄傞偺偩丅

仭丂DrEngrave偺愝掕丒婎斅傪愗嶍丂仭

丂DrEngrave偼僾儕儞僞僪儔僀僶偱偁傞丅僾儕儞僞偲偼僞乕僎僢僩偱偁傞儌僨儔乮NC乯偺偙偲偱偁傞丅偟偐偟僾儕儞僞傪愙懕偟偨PC偱側偄偲丄愝掕偑偱偒側偄偺偩丅偮傑傝僆僼儔僀儞偺PC偱愗嶍忦審僨乕僞傪嶌傟側偄丅NC偵偮側偑偭偨PC偱枅夞僠儅僠儅傗傜側偔偰偼側傜側偄丅偔偅乕傗傝偵偒乕

亂DrEngrave偺婎杮愝掕亃

仠僌儕僢僪僺僢僠傪1/20僀儞僠乮mm乯偵愝掕

丂乮婎斅偺昗弨岴僺僢僠偱偁傞1/10偺恀傫拞丄傕偟偔偼奜懁偵儔僀儞傪堷偒偨偄偙偲偑偁傞偨傔乣庡偵婎斅偒傝偩偟奜宍乯

仠

丂傑偢忋偱嶌偭偨僙僷儗乕僩僷僞乕儞

戝捤柧偝傫

丂ZO-3僐儞僙僾僩偺儗僢僪僗儁僔儍儖傪嶌傠偆偐丠偲捠嬑偱乽曕偒側偑傜峫偊傞乿帪娫傪栂憐偵廩偰偰偄傞丅儃僨傿乕僒僀僘傗奜宍傾僂僩儔僀儞偺僨傿僼僅儖儊側偳丄偁傟偙傟栂憐偡傞偲妝偟偔偰偟傚偆偑側偄丅偝偰怴偟偔偄傠偄傠嶌傞偲側傞偲丄偦偙偵棙梡偡傞僐儞億乕僱儞僩傪偳偆偡傞偐丠偲偄偆栤戣偵撍偒摉偨傞丅ZO-3僐儞僙僾僩偺応崌丄僗僺乕僇乕偑偦傟偵偁偨傞偺偩丅

丂僗僺乕僇乕丅挻傾僫儘僌偱愄偐傜偁傞偗偳丄揹婥怣崋偲暔棟検乮嬻婥怳摦乯曄姺婡偲偟偰偼偙傟偵彑傞傕偺偑側偄丅偦偺僗僺乕僇乕丄ZO-3偵慻傒崬傔傞傕偺偱傛偄傕偺偑側偐側偐側偄丅梫偼戝偒偝乮岥宎丄岤傒乯偲僐僗僩偱偁傞丅偦偺曈偼偙偺復偺崪巕偱偼側偄偺偱怺偔偼岅傜側偄偑丄梫偼僗僺乕僇乕傪扵偡偨傔偵丄栭側栭側僱僢僩僒乕僼傿儞傪懕偗偰偄傞偺偩丅偦傫側僱僢僩僒乕僼傿儞傪偟偰偄傞偲丄傾儅僝儞偺乽偍偡偡傔乿偑栶偵棫偮偺偩丅僾儖偱側偔僾僢僔儏丄偙偺僾僢僔儏宆偺僒乕價僗偼偦偺壗傪僾僢僔儏偡傞偐丠偺僄儞僕儞偑尗偔側傞偲搑抂偵曋棙偵側傞丅崱夞僗僺乕僇乕傪扵偟偰偄傞偲偒偵偱偁偭偨乽僄僼僃僋僞乕杮乿彮偟僋儕僢僋偟偨傜傑偨暿偺杮偑僪僶乕僢偲乽偍偡偡傔乿偝傟丄偦偙偱堎條側昡壙傪摼偰偄傞杮偵弌夛偭偨丅偦傟偑

乽僒僂儞僪丒僋儕僄乕僞乕偺偨傔偺僄僼僃僋僞惢嶌島嵗/vol3乿

偱偁傞丅2015擭6寧帪揰偱偺儗價儏乕偱仛5屄x12丄仛4屄x1偲偄偆丄僴僀僗僐傾側儗價儏乕傪摼偰偄傞杮偩丅僄僼僃僋僞乕嶌惉傪傗偭偰偄傞偑丄傗偼傝傾僫儘僌夞楬偺婎慴傪偟偭偐傝曌嫮偟偨偄偲偄偆婥帩偪偑擔偵擔偵崅傑偭偰偒偰偰丄偦傟偵嵟揔側杮偱偁傞丅

丂偦偟偰vol1/2偼攑姧丄傑偨

儌僨傿僼傽僀