■TOP > ジャンクギター再生工房 > ZO-3 Wrap-Red

■■■ ZO-3Wrap-Red ■■■

■■■ ことの発端 ■■■

ZO-3は改造のお遊びベースである。そのままのZO-3には何も色気を感じない。ということ、買いまくったZO-3は現時点(25年3月)13台だった。当然ながらもう増やす予定はない。というか置く場所がない。

一時期ラップ塗装にはまった。ストラトを4台、ジャズベを2台、ラップしてみた。自分としては結構お気に入りである。ならば、改造ベースのZO-3にもラップ塗装しちゃおうってのが当然の流れである。

■■■ ベースモデル ■■■

ベースモデルはZO-3 10号機イエローモデルである(オリジナルはコチラ)。難は・・・

●ネックの付け根のボディーはZO-3の持病である割れが入っている

●バッテリーケースもZO-3のウイークポイントであり、ふたが取れてなくなっている(前のオーナーはテープで留めていたみたい)

●塗装が割れてはがれているところ多数

●ネックのナットがヘタレていて、要交換

まあこの程度は全然問題ない。

ではいいこともある。ペグがGOTOH製であった。えっ、オリジナルでGOTOH?それとも前オーナーが付け替えた?まあいずれにせよ、ラッキーである。

【図1】ボディーもボロボロ

【図2】ヘッドはマジ汚い。

■■■ ボディーのコンター加工 ■■■

すでにZO-3/フランケンストラトネックで「コンター加工」をアップしてあるが、実は加工したのはこっちのほうが早い。ZO-3はボディーが小さいから、腕の内側の手首に近いほうがボディーのエッジにあたり、結構痛い。ストラトみたいにコンター加工を最初からやっておけばいいのに、と思うけどコストの問題や、見る角度によっては象(動物)の形に見えなくなるっ問題もある。でも痛いのは嫌なので、コンターしちゃうぜ。

【図3】まずはこの辺りをこう切るって、マジックで線を引いた。ノコの歯が入るときに逃げそうな予感もあったので、物差しを両面テープで貼ってガイドにした。これはぐー。

【図4】さてどっちのノコで切るか?

【図5】ザックザック行きたいので、目の粗いほうを選んだ。一気に切るぜ。

【図6】はい、あっさり切れました。面もゆがまず、結構いい感じである。

■■■ コンターの塗装 ■■■

【図7】120番くらいのペーパーでガシガシ削る。切った部分のエッジが滑らかになっていって、結構気持ちいいんだよね。

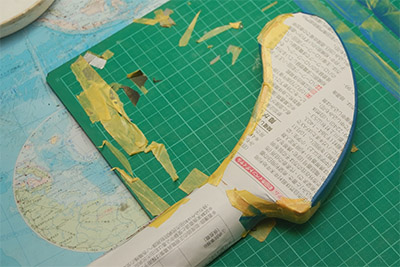

【図8】さて木部露出したところには「サンディングシーラー」を塗っておく。この辺の木部処理は結構苦手なのである。いつも思うけど、サンディングシーラー塗るといい感じの色になるんだよね~。でも目留めしなかったので・・・

写真撮ってなかったけど、すでにボディーをベースの黒塗装した後である。市販のスプレーは溶剤が結構きついのか、サンディングシーラーが溶けて、木の導管が浮いてきてしまったよ。

【図9】もう面倒だから、濃いめの(塗料残り少ない)まずマーカーの位置にブリッジ穴が来るように、ZO-3ブリッジを移動してテープで留めておく。

【図10】その状態で、細めの穴をあけておく。ちなみにテープ留めが弱いとブリッジが動いてしまうので、ちょっと追加した。

■■■ その他 ■■■

【図11】マッチングヘッドにする予定なので、ヘッド面も塗装する。マスキングはしっかりしないと後鳴くことになるんだよね。急がば回れだ。

【図12】表から吹いたときに、穴から裏側に塗料が漏れるんだよね。なので、穴はふさいでおくのだ。

【図13】いきなりラップ後になっているけど、写真撮ってなかった。スピーカーやPUのエスカッションもラップするぞ。

【図14】裏だって、SPふたとバッテリーケースもラップするもんね。

当然マイZO-3だからして、ディストーションアンプ回路に取り換えている。今回はいつもとは違った定数にした。それは、クリーンとディストーションができるようにすること。今まではディストーションだけすればいいや、とオペアンプの初段次段ゲインを高倍率にしてギンギンに歪むようにしていた。しかし、クリーンなのもいいなぁ、と思い直し、今回は上側のゲインはあまり欲張らず、逆に下側のゲインを下げた。なので、クリーンも結構いけるのよね。

■■■ 祝い完成 ■■■